乡村振兴战略下,"大棚房"问题折射出农业用地与产业发展的深层矛盾。设施农业本是现代农业的重要载体,但部分经营者借"农业大棚"之名违规建设餐饮、住宿等非农设施,触碰耕地保护红线。国土部明确要求,农业园区中的永久性餐饮、住宿等用地必须按建设用地管理,不得擅自改变设施农用地性质3。这种"挂羊头卖狗肉"的操作,既浪费土地资源,又阻碍了农业现代化进程,亟需在保护耕地与发展产业之间找到平衡点。

老旧大棚改造为破解用地矛盾提供了新思路。襄城区获批1060万元国债资金,计划对809亩老旧蔬菜大棚进行智能化升级,包括加装环境监测、水肥一体化系统等27。这种"提质增效"模式既避免了新增用地压力,又提升了单位土地产出。数据显示,改造后的大棚可节水40%、增产30%,土地利用率从50%提升至70%以上9。相比违规扩建,通过技术升级深挖存量用地潜力,才是可持续的乡村振兴路径。

"飞地经济"成为跨区域协调用地矛盾的创新实践。平凉市打破村域界限,组织126个村异地租赁土地8760亩、大棚607座,通过"强村带弱村"实现资源共享4。华亭市东华镇通过跨村联建蔬菜基地,带动8个村集体经济年均增收15万元以上。这种模式既缓解了单个村庄用地紧张问题,又避免了低效重复建设,为区域协同发展提供了样板。

政策执行中的模糊地带加剧了用地矛盾。尽管规定大棚看护房不得超过15平方米,但部分项目通过"化整为零"方式违规扩建,甚至改造成两层民宿套房6。更隐蔽的做法是将多个看护房连通使用,形成复合居住空间。基层监管面临"认定难、拆除难"困境,反映出政策标准与市场需求的脱节。未来需细化设施农用地分类管理,建立动态监测机制,防止"钻空子"行为。

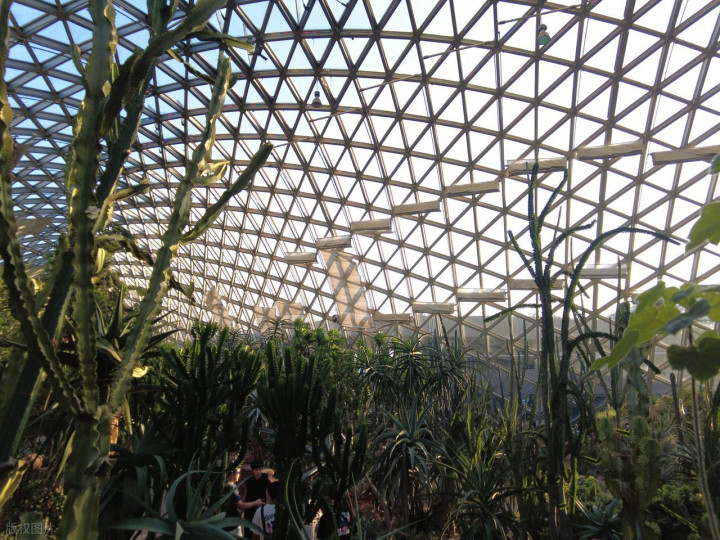

三产融合的用地需求呼唤制度创新。哈拉更村将370亩闲置土地改建为现代农业园,规划"种植+采摘+观光"产业链1。这种模式既保留了农业生产功能,又拓展了乡村旅游价值,但现行土地管理制度尚未充分适配此类复合业态。可借鉴贵州经验,对不破坏耕作层的简易棚架免办用地手续8,同时设立"农旅融合专项用地",在严守红线前提下适度放宽兼容性使用限制。

资本下乡带来的用地异化风险不容忽视。某些企业以低价流转农地后,通过"合作经营"名义变相开发房地产6。四川雅安案例显示,每亩800元租用的耕地,转手以5万元分包给民宿品牌,土地用途在流转链中被悄然改变。需强化经营权流转监管,建立"建设-经营-消费"全链条联控机制,防止资本无序扩张侵蚀农业空间。

技术赋能可提升用地监管效能。当前仅12%的违规大棚房能通过遥感发现,多数依赖人工巡查6。应推广辽宁"一棚一码"制度,结合物联网传感器实时监测大棚实际用途。襄城区在改造中引入智能温控、卷膜通风等系统7,这类数字化手段既可提高生产效率,也为动态监管提供了技术支撑。

差异化补贴机制能引导规范发展。汉源县对合作社设施改造提供最高50万元补助,但明确禁止用于非粮产业10。相比"一刀切"禁令,更应建立正向激励:对合规提升土地利用率的主体加大补贴,对违规者纳入信用黑名单。莘县通过"大棚升级贷"等金融工具,以3.45%低息贷款支持改造9,证明经济杠杆比单纯行政管控更有效。

长远来看,需重构土地价值评估体系。当前政策侧重物理空间管控,忽视生态服务价值。应建立"碳汇-粮食-经济"综合核算方法,如邕宁区"光伏+养殖"项目年减排747吨二氧化碳2。未来可探索"碳汇型大棚房"模式,通过市场化交易补偿农业机会成本,让生态价值成为用地决策的核心参数。

根本出路在于多元共治的制度创新。既要严格执行"农地农用"底线,也需正视乡村振兴的合理用地需求。建议建立"负面清单+弹性空间"管理机制:负面清单严控房地产化倾向,弹性空间允许经审批的农旅融合功能。只有当"阳光通道"足够宽敞,"灰色操作"的生存空间才会自然萎缩,最终实现耕地保护与产业振兴的共生共赢。